2024年04月22日(月)

地域連携を活用したキャリア教育ー東海圏大学の事例集ー パート①大学の課題と地域連携事例

2024年04月22日(月)

大学を回り、見えてきた課題への解決策として、地域との連携を活用した新しい学びと成長の現場を取材し、事例をピックアップ。具体的には、大学生のキャリア支援やキャリアセンターの取り組み、外部連携の可能性を探り、大学全体の課題解決の一環として提示しています。

他の大学にも参考となるような取り組みを紹介します。

| 『地域連携を活用したキャリア教育-東海圏大学の事例集-』レポート(PDF) ▼その他記事リンク |

①調査概要

実施期間:2023年5月1日〜2023年9月30日

ヒアリング人数:教職員53名 / 訪問大学数:36大学

※愛知、岐阜、三重にある大学。同じ大学でもキャンパスが異なる場合、別大学として扱います。

ヒアリング対象:各大学キャリアセンターや各学部所属の教職員の方など

②大学が抱える課題

■大学種別ごとの課題感

国公立大学

・同属性大学との情報交換中心で、他属性大学情報が分からない

・継続できるガイダンスやプログラムをつくらないといけない

・OBOGネットワークを活用したいが、情報管理等で課題がある

私立小規模大学

・就職活動への意識が薄い学生をなんとかしたい

・留学生の就職活動の支援に困っている

・インターンシップの受け入れ先を開拓するのが大変

・送り出せる企業群が少ない

私立中大規模大学

・魅力的で独自性のあるプログラムや取り組みを作らないといけない

・内定が出ない学生へのフォローアップに課題

■全体的な課題感

| 学生がセンターやガイダンスに来ない | 学内他部署との学生支援の差別化や協力連携 |

| 低年次からキャリア意識が高まる取り組みをしないといけない | キャリアセンターによる支援範囲の見直しが必要 |

| 自己分析やコミュニケーションなどスキル向上プログラムの検討 | 就職活動早期化への適切な対応が必要 |

| 学生への情報発信やアプローチ方法について | 産学連携で魅力的なガイダンス・プログラムを開発しマンネリ化防止 |

| 学生に合わせた支援とセンターが伝えたいことの包含との両立 | 学生を安心して送り出せす企業群が少ない |

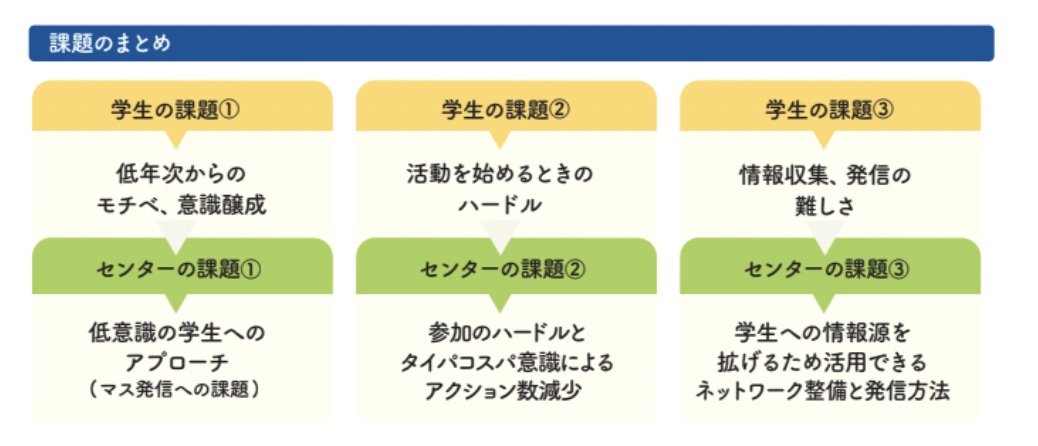

■課題のまとめ

③ピックアップ事例

| 事例 1 |

低年次の学生たちが企画立案から社会実装まで行えるPBLプログラム |

| 愛知大学 ■ 低年次キャリアデザインプログラム〜CAREER FIELD〜 企業や行政機関と協働し現場(FIELD)を理解する実践プログラム。 毎年約400名の学生が参加を希望し、学生と協働企業・団体の両方にメリットある連携。 |

● 概要

コロナ禍で社会経験が少ないまま就職活動を始める学生が多かったため、社会と関わる経験を積める機会を提供するために企画。社会人基礎力、望ましい就業観の情勢が目的。

学生が企業や行政機関等と協働しながら、実社会の課題に対する取り組みを考案し約半年で社会実験を目指す課題解決プロジェクト(PBL)。学生が希望プログラムに応募し、各プログラム内で複数の学生チームや個人ごとに企画案や制作物に取り組みコンペを実施。

「CAREER FIELD」↓

https://www.aichi-u.ac.jp/recruit/career-center/career-field

● 実施スケジュール

| 前期:4月〜5月 後期:9月 |

学生募集 | 募集プログラム公開、立候補制で学生を募集。 選考を実施。 |

| 前期:6月 後期:10月 |

プログラム開始 学生企画の実施 |

3ヶ月間で社会人と接点を持ち、学生による実践を行う。 |

| 前期:9月 後期:1月 |

成果発表 | 最終審査会の実施。学生案の発信。 |

● 運営

キャリア支援センター、学生運営サークル

● 効果や成果

・カテゴリー(新商品開発型、地方創生型など)ごとに10個以上のプログラムを並行実施。多様な学生ニーズに対応。

・経験した学生たちは自分でキャリアを考えるように。就職活動でも、自分で納得して地域の企業を選ぶ学生もいる。

・企業や行政との連携では、学生のフレッシュな意見が商品開発へ反映された(例:Z世代に向けた3STEP日記)。行政機関と連携し学生が作成した動画が市のPR動画に採用された例も。

・過去に経験した学生が運営に関わっているため、先輩から学べる機会もある。

| 事例 2 |

段階を作り学生を成長させていくプログラム構成 |

| 名古屋産業大学経営専門職学科 ■ オンライン複数企業訪問型インターンシップシゴトリップ 中間支援団体が運営する1週間のオンライン複数企業訪問型インターンシップを通して、学生が企業や社会人のことを知ることができる。 シゴトリップが初動隣、その後長期インターンシップなどより高度なプログラムの参加へつなげていく段階設計を行っている。 |

● 概要

大学3年生の時に長期実践型インターンシップを含めた段階的なインターンシップ科目を導入している。しかし、やりたいことがまだ不明瞭で、自らの意思でインターンシップ参加を選べない学生が多い。長期実践型インターンシップなどの前段階として2年生の夏休みに、はじめの一歩として参加しやすいプログラムを中間支援団体の協力を得て導入。

※「シゴトリップ」:1週間のオンライン複数企業訪問型インターンシップ。日本インターンシップ学会の槙本記念賞を受賞した優良プログラム。

「シゴトリップ」↓

https://tokai.hitoshigoto-zukan.jp/media/student/p7441/

● 実施方法 オンライン

● 期間 5日間

● 単位 「インターンシップ」2単位

● 運営 コーディネート団体 NPO法人G-net

| 初日 | 事前研修会 | インターンシップの心得、マナー講座、訪問企業の調査、目標設定など |

| 2日目〜4日目 | 1日1社企業訪問 | 「全体説明(会社説明・社内見学)」「経営者への取材」「若手社員への取材」「その他ワークショップなど」 |

| 最終日 | 事後研修会 | 振り返り、企業評価(アセスメントシート作成) |

● 効果や成果

・企業訪問だけでなく、外部団体による事前・事後研修を通じて自己分析もできる。

・シゴトリップに参加したことで自信がつき、その後自らインターンシップ先を選び長期インターンシップ等に参加する学生が出てきている。

・学習意欲が高まり、参加学生の中には後期の授業を多く履修するようになる人もいる。

・教職員以外の外部団体コーディネーターが学生の伴走をしてくれることで学生が相談しやすく、手厚い個別フォローができる。

・学生が楽しく参加でき色々な人と話せる機会になっている。

| 事例 3 |

1日1社体験をコース化することで学生が選択しやすくしやが広がる企業連携 |

| 愛知工業大学 ■ 一日就業体験ツアー 3日間で3社を回り、様々な企業を見て回ることで学生の視野を広げるプログラム。キャリアセンターが様々な企業を組み合わせ一連のプログラムにすることで、 様々な企業や機会という「情報」を編集し、学生が食わず嫌いをせずにしやが広がる工夫がされている。センター独自の取り組みとしても始めやすい事例。 |

● 概要

経済学部は工学部など他学部と比べて進路としての業種の選択肢が幅広いが、学生自身で選択肢を狭めていることに課題を感じていた。職業選択の幅を広げてもらうためにツアー化することを企画。

様々な業種を知るコース、様々な職種を知るコース等があり、コースごとに3日間で1日1社kランダムに企業を訪問する。各コース約5人ずつのグループで参加。

全4コース(各コース約3社ずつ)。2018年から実施しており毎年アレンジを重ねている。

愛知工業大学キャリアセンター↓

https://www.ait.ac.jp/career/

● これまでに参加した学生数 のべ100名前後

● これまで協力していただいた企業数 のべ80社

● 実施スケジュール例

| 1日目 | 金融業の会社訪問 |

| 2日目 | 建設業の会社訪問 |

| 3日目 | 製造業の会社訪問 |

● 効果や成果

・毎年学生の興味によりコース選択の差はあるが、学生の口コミ効果もあり、すぐ申し込み枠が埋まり企業に増枠をお願いすることも。

・コースでの実施だからこそ、学生が意図しなかった体験や気づきを得ることも!営業に興味がなかった学生も、体験後「想像と違い辛そうな点も楽しそうな点も知れた」と、先入観が変化し、就職に結びつくケースもある!

・職員が参加学生の様子を見にいくことで、自らの企業理解につながっており、センターが企業とのつながりを作りきっかけにしやすい!などなるべく三者メリットがあるようにと考えている。

【まとめ】

● 課題やピックアップ事例を通して

ヒアリングや事例から、教職員が上記の課題を解決していくとき、学外との連携は学生の成長にとって、有効な手段となる可能性があることがわかりました。

パート2では、それらの可能性に関して地域との連携について詳細をご紹介いたします。

● 問い合わせ先

東海ヒトシゴト図鑑 教育機関窓口(担当:木村)

メールアドレス:support@hitoshigoto-zukan.jp