2024年04月22日(月)

地域連携を活用したキャリア教育ー東海圏大学の事例集ー パート②地域連携の手引き

2024年04月22日(月)

パート①では、調査を通し見えてきた課題をまとめ、解決策として地域との連携を活用した新しい学びと成長の現場を取材し、事例をピックアップしました。パート②では、大学が地域と連携して教育プログラムを作っていくときのポイントを解説します。

| 『地域連携を活用したキャリア教育-東海圏大学の事例集-』レポート(PDF) ▼その他記事リンク |

|地域連携の手引き

前提として、地域と持続可能な連携をするためには教育機関側への価値だけでなく、連携する地域側の価値を考えることも大事になります。地域側の価値は採用活動につながる場合等もありますが、新たな事業展開に役立てることや関わる社員の育成を意図することなども考えられます。Win-Win の関係を構築するために、地域側の現状やニーズを把握しておく必要があります。

そのために地域の団体と教育(地域の人材育成)について話し合える関係性があると理想的です。以上を踏まえ、地域と連携し教育効果を高めたプログラムを実施するための考え方を整理していきます。

ポイント①

教育目的やテーマを整理し、効果的なプログラムを設計する

まずは教育機関側としての教育目的・取り組むべきテーマが何であるか、そのためにどのようなプログラムが必要か、ターゲット(対象となる学生)、適切な期間・場所・方法を明確にしていきます。実現したいことに合わせた適切な連携先を探していきます。教育目的・実現したいことを整理しておくことで、連携相手に対しても何を一緒に行ってほしいのか明確に伝えていくことができます。

| 問い | |

| Why | 地域連携によって得たい教育目的、テーマを確認 |

| What | 教育目的を達成するために何を実施するか 必要なことは何か |

| Who | ターゲット(対象学生)の設定 連携先の条件設定 |

| When | どの時期に どの期間で実施するか |

| Where | オンラインを含めどのような場所で行うか |

| How | 具体的にプログラムの中で何をどう実施するか ターゲットに刺さるようにする工夫 |

具体例A

| Why 学生たちに、社会で働くことを自分ごととして捉えてほしい What 「働くとは何か」を社会人に話してもらう / 少し上の先輩の話を聞く Who ターゲット:働くことをまだ意識していない低学年 / 連携先:若手社会人 When キャリアセンター主催のガイダンス(1コマ90分) Where 学内(講義室) How 若手社会人とコーディネーターとのクロストーク 具体事例はこちら |

具体例B

| Why 学生に広く企業・職種を体験し、キャリアを考える比較検討材料を集めてほしい What 学生による取材、社員へのインタビュー / 気づきによるキャリア観の言語化 Who ターゲット:インターンシップにハードルを感じている学生、就活前に何をすればいいか分からない学生 / 連携先:異業種の複数企業 When 3日間・・・企業3社の取材 / 2日間・・・事前事後研修 Where オンライン(全国の学生が参加でき、学生の参加のハードルを下げる) How 全国の中小企業を取材する、大学合同で実施する事前事後研修を行う 具体事例はこちら |

具体例C

| Why 失敗も含めて挑戦する、社会での実践経験を積んでほしい What PBL型プログラムとし、企業の課題を一緒に考える Who ターゲット:現場で実践したい学生 / 連携先:挑戦的で多様な人材を受け入れたい企業 When 半年間定期的に打ち合わせ、活動(週1) Where 報告会:学内講義室 / 活動:企業内施設orオンライン How 学生が立候補できるように複数企業の案件を作る 連携企業に講義をしてもらい、PBLで解決したい課題を直接共有してもらう 具体事例はこちら |

ポイント②

段階的なプログラムを設計することで多様な成長機会を作る

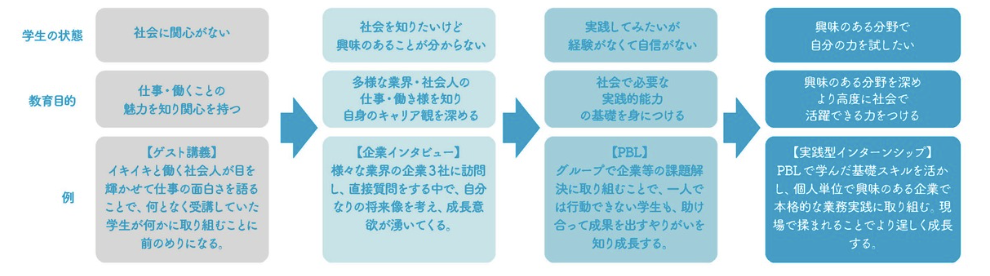

より長期的に深く地域の企業・団体等に学生が関わり、実践的に課題解決等に取り組むことで、学生・連携先双方にとって得られる成果が大きくなります。ただし連携で行うことが高度になるほど、学生への動機付けと心構えが必要になります。そのためにはハードルの低い機会から段階的なプログラムを用意し、社会と関わることの魅力を感じ意識を醸成していくことで、それぞれの意欲や経験値に応じた機会を提供することができます。

東海ヒトシゴト図鑑での取り組み

地域と連携した教育プログラム構築にあたり、地域側との対話から地域と教育機関における目的や価値を調和させ、効果的かつ段階的な取り組みを考案し実施していくことが重要なポイントだということが示されました。

・教育機関と連携したい「認定企業」がいる

・地域でのキャリアを考えるきっかけを提供する多様なプログラム

・企業と教育機関、学生をつなぐコーディネーターがいる

東海ヒトシゴト図鑑を活用することで、ポイントを踏まえた地域連携の教育プログラム構築を目指すことができます。

詳しくはこちら▶教育機関の方へ>TOP

● 問い合わせ先

東海ヒトシゴト図鑑 教育機関窓口(担当:木村)

メールアドレス:support@hitoshigoto-zukan.jp