2025年07月22日(火)

「どう生きるか」を支える現場。介護のつばさで見たあたたかさ

2025年07月22日(火)

みなさんは認知症ケアに特化した介護施設がどういったものか想像できますか? 私たちは豊田市にある、認知症ケアに特化した介護サービスを提供する有限会社ウイング介護のつばさを訪問してきました。

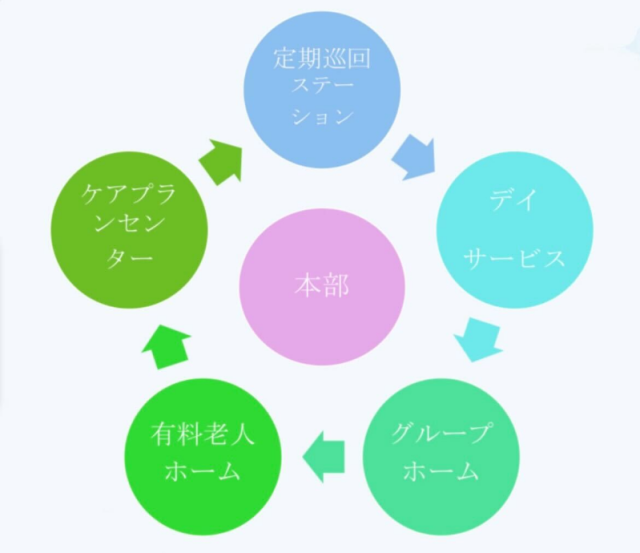

■全ての介護サービスを一社で提供!チームケアの強みとは

介護のつばさでは下記のような全てのサービスを提供しており、施設間の情報の共有がスムーズに行えるため、利用者一人一人に合わせた介護の形を実現することができます。

<介護のつばさが提供しているサービス>

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:

24時間365日体制で、利用者の自宅を定期的に訪問。必要に応じて随時の対応も行い、日常生活の介護や健康管理などを行う。 - デイサービス(通所介護):

日中、送迎付きで施設に通いながら、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどを受けられるサービスを提供。 - グループホーム:

認知症のある方が少人数で共同生活を送りながら、家庭的な環境のもとで日常生活を営める入所施設です。要介護2から要介護3の方が対象。 - 介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護):

介護職員による日常的な介護や健康管理、食事・入浴の支援などを受けながら生活する入居施設。医療的ケアやお看取りにも対応。 - 居宅介護支援事業所(ケアプランセンター):

ケアマネジャーが在籍し、介護保険サービスの利用に必要なケアプランの作成や申請手続きの代行などを行う。

一概に症状のレベルによってサービスを変えるわけではなく、利用者さんの希望に合わせて提供する支援内容を切り替える配慮をしているそうです。たとえば有料老人ホームにいた方の、最期の瞬間はご自宅で過ごしたいという希望に合わせて定期巡回に切り替えるなどといった変更を行うそうです。一貫したサービスを提供しているからこそ、利用者一人ひとりの状態やサービスといった情報を適切に把握し臨機応変に対応できるという点が介護のつばさの強みなのだと感じました。「人生の締めくくりをどう過ごすのか。本人も、家族も後悔がないように。」介護のつばさではこういった想いを大切にしているそうです。一人ひとりを尊重した介護の形を考えるきっかけになりました。

■地域とつながる介護、学校交流や認知症カフェの開催

通常の介護施設としての役割以外にも、地域密着型企業として ・小中学校との交流 ・認知症カフェの開催 ・地域連携会議 など様々な活動も行っています。こういった地域貢献には、介護のつばさの認知だけでなく「福祉」自体の認知を向上する、職員の経験値をあげるといった狙いがあります。実際に玄関に地域の中学校からの千羽鶴が飾られていて、地域の繋がりを感じました。

■できるを探るグループホーム

平成14年から始まった介護のつばさはグループホームの運営から始まりました。グループホームつばさの施設長の北村さんが考えるグループホームの意義は、以下の2つだと仰っていました。

- 地域で安心して暮らし続けられる仕組みづくり

- 現状、認知症に対する特効薬が存在しない中で、以前の自分らしく生活できる時間を長くするために、「人との関わりを工夫することによって認知症の進行を緩やかにし、その方の生活を整える」こと

人との関わりの工夫として具体的に行っている取り組みはラジオ体操や昼間の散歩、コーラス、料理や裁縫、洗濯などです。認知症の進行を緩やかにするために、自分でできることを最大限自分でやるという取り組みをしています。例えば、入居者は自分の部屋に名札がついており、その名札は入居者自身が裁縫で作ります。これは作るという過程が覚えることに繋がっていて、施設に入る前は自分の名前がわからなかったが、自分の名前を理解することができるようになる効果があると仰っていました。

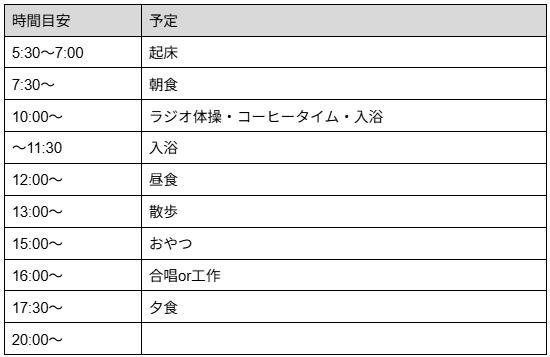

■1日のスケジュール

規則正しい健康的な生活を送るために、日中活動が中心となった生活サイクルです。食事はすべて利用者さん自身で盛り付けを行うそうです。また、食後には必ず歯磨きや口腔ケアを欠かさずに行っています。盛り付けや歯磨きも認知症を和らげるための秘策です。

■会社の理念と職員の働きやすさを重視した姿勢

介護のつばさでは、利用者も職員も「今日を精一杯生きる」という「いきいき」と、「明日を楽しみに思う」という「わくわく」を大切にしているといいます。笑顔あふれる幸せを感じる日常をサポートすることを心がけているそうです。

また、介護業界全体で人手不足が課題となっていますが、介護のつばさもその例外ではありません。豊田市内ではなく名古屋市など人口の多いエリアのほうが人を採用しやすい傾向がありますが、あえて豊田市内で地域密着型企業を展開している理由として、「働く人ファースト」の理念があると言います。結婚や出産、育児などでフルタイム勤務が難しい職員も多いため、豊田市内に拠点を置くことで、転勤の心配なく自宅から通勤できる利便性が大きな魅力となっているそうです。そのほかにも、職員が快適に働ける環境を作るため、共同生活ができるかが入所基準にあり、職場の居心地を最優先に考える方針が意思決定に根付いているとお話しされていて、印象的でした。

さらに、資格取得のサポートにも力を入れており、職員には資格取得にかかる費用負担を軽減するほか、資格を持つ職員と共に学ぶことで理解を深める環境を提供していると伺いました。この取り組みにより、資格を持っていなくても実践を通じて資格取得を目指せる体制が整っているそうです。

現状グループホームが抱えている課題として、働く職員が楽しくなる環境づくりを整えており、ICT化の導入により入居者が睡眠時ベッドから出たら反応するセンサーの導入で、職員の負担軽減を図っています。

<企画概要>

とよた市みんなの人事部×名城大学経済学部×東海ヒトシゴト図鑑

学生が企業の“戦略”に迫る、実践的フィールドワークプログラム

本記事は名城大学経済学部の「社会フィールドワークI・II」の受講生が取材・記事執筆を行いました!

学生の視点で産業構造や事業の強みを分析し、魅力を深掘りした内容になっています。

本プログラムの関連記事は、ページ下部よりご覧ください。